《靜水流深》(13)第三部 三進拘留所 4

謹以此書獻給 走向未來紀元的人們

第四章 箭射出再畫靶心

入獄絕食

4月12日我回到舊居。這套房子除了沒有人住,其他一切還是原樣。在功友家東住一天、西住一天流浪一個星期後,我想回去休整換換衣服。

那晚我睡得特別沉,過去一星期我幾乎每天都與功友談得很晚,睡眠嚴重不足。半夜有一瞬間我迷迷糊糊覺得有人在使勁打門,翻了個身又睡著了。

過了一會,我的呼機響起來。看是先生呼我,我費力從床上爬起來給他回電話,問他半夜兩點有什麼要緊事。

先生說是派出所的牛軍找我,要我立刻給他回手機電話。我睡得迷迷糊糊也沒多想,抓起電話就撥通牛軍的手機。

牛軍一邊跟我扯一些無意義的事情,一邊讓片警吳兵立即開警車殺到我的樓下。

電話還沒打完,吳兵就到門外。原來剛才打門的也是他,沒人應門他以為屋裡沒人就走了。那一星期我居無定所,如果不是通過先生,他們根本找不到我。先生不願跟警察撕破臉,也萬萬沒料到讓我給牛軍打個電話的後果。

我被帶到派出所,關在一個只有一張小床的屋裡。床上堆著幾件防彈背心,我實在太困,倒下去枕著硬邦邦的防彈背心又睡著了。

第二天一整日,牛軍、吳兵和另一個沒見過的警察輪番盤問我這些天的行蹤。我沒回答,只問他們要了一張紙,寫了一份聲明,聲明我以前給派出所寫的「保證書」作廢。牛軍氣得直哼,咬牙切齒說:「你不說!你不說我照樣送你!」

就這樣,我第三次被送進了崇文區看守所。

這次被捕是始料不及,也是心所不甘的。上次被關在拘留所,我就想去天安門打橫幅。這個想法已是深思熟慮產生的。其實思考過程很簡單,我想我們有那麼多的煉功人,如果大家都能站出來,他們是沒有足夠的監獄來關我們的,那這場鎮壓不就可以早點結束?可惜我們站出來的人還是太少了;但如果我盼望別人都能站出來,為什麼不從自己做起呢?

這回我已經與功友相約「4.25」周年紀念日那天去天安門打橫幅,到時人家都去了,我卻被關著不能去,這算什麼?因此我一進拘留所就決定絕食,想爭取在25日之前出去。

絕食頭兩天,我沒有太大反應,跟其他人一樣坐板、值班、干活。管教只在巡筒時漫不經心問我一句:「你在絕食?」

到了第三天,我出現乏力和心慌的症狀,張管教這才將我帶到醫務室。

醫務室只有一個醫務人員,桌上放著一套彎彎曲曲的褐色膠皮管,膠皮管旁邊有個大玻璃燒杯,裝著滿滿一杯不知什麼液體。

張管教瞥瞥那堆膠皮管,又對著冷冰冰的水泥地努努嘴,說:「曾錚,你說我找幾個彪形大漢來把你按在地上灌吧,也怪沒意思的。你要自己喝了呢,大家都省事。」

我看著那堆膠皮管,想起幾年前陪先生去做胃鏡檢查的情形。那天先生好容易直著脖子將胃鏡的管子吞進胃裡,誰知一個病人跑來找醫生扯皮,醫生扔下先生跑到走廊跟那個病人吵架,越吵越來勁,把先生忘到九霄雲外。

先生躺在床上,管子塞在嘴裡、胃裡,咽不下,吐不出,耳朵聽著他們爭吵,嘴裡喊不出話來,多少次憋得要暈死過去,在候診處等待的我卻一無所知。

等我再見到先生,他的臉慘白得像死人一樣,額上冒著虛汗,好長時間都走不了路,也講不出話來。

我猶豫了幾秒鐘,還沒來得及想象那堆膠皮管從我鼻子裡插進去是什麼滋味前,就默默端起燒杯喝了。杯裡的液體非常難喝,嗆得我直想流淚。

我費了好大的勁才將燒杯裡的液體喝掉一半,回到牢房立即又吐又拉,將喝下去的液體全部排了出去。

第四天,我感到非常虛弱,心跳加速,全身出虛汗。張管教又將我帶到醫務室,我告訴她昨天喝的東西全都吐掉、拉掉了,沒用。她說那就打點滴吧。

醫務室的工作人員費了半天勁也找不到我的血管,找來一個男犯給我紮。這個男犯大搖大擺走進來,隨便跟警察說笑,大大咧咧給我紮點滴:「你呀, 什麼時候見到江澤民再絕食吧,否則你就是死在這裡頭也沒人知道,還算你個畏罪自殺。」

他的技術還真比醫務室的工作人員強,漫不經心就扎了進去。

瓶中的液體開始一滴一滴往我血管流,我靠著身後的大櫃子坐著,覺得自己越來越虛弱,幾乎沒有力氣保持坐姿。想躺下,又不想在他們面前示弱。我 的意志和意識隨著身體的虛弱一點一點地變弱、變弱,弱到神誌開始恍惚,眼 前景物變得白茫茫,像電影裡的鏡頭淡了下去。

在一片虛無縹緲中,一個聲音軟軟對我說:「你好累,歇歇吧,歇歇吧」。

受到這個軟軟的誘惑,我逐漸放棄意志,直到它只剩下針尖那麼小的一點點,我還在放棄、放棄……。

據統計,被摧殘性野蛮灌食致死的法輪功學員佔被迫害致死人數的10%(酷刑演示,明慧網)

就在最後臨界點,我像一個溺水的人拚命掙扎去抓一根救命稻草,沖口叫: 「把管子拔了吧,我回去吃飯。」

這次失敗的絕食經歷讓我認識到,「不畏強暴」不是嘴巴講講就能做到, 放下生死,也不是時時刻刻都能堅守。有位法輪功學員絕食二百多天,其中有 一次連續絕食六十多天,與他比起來,我的意志力還差得太遠太遠。

制裁你的思想

這次進去,我還是歸張強和馬英管。頭幾天,他們跟我兜圈子,怎麼也不說為什麼抓我。張強只是反復問我:「你認識吳萍和她丈夫嗎?你認識李力嗎? 你 11 日、12日那兩天都去哪裡?」我不答他也不勉強,但我立刻明白問題出在哪裡。

李力也是我上次進拘留所同牢房的功友,後來跟我差不多時間被放出去。 11日那天我和吳萍、李力約好去一個功友家。在地鐵站會合時吳萍的丈夫帶來 一個男子,說是剛學法輪功一星期,也想參加交流。這男子神情頗不自然,我隱隱覺得不妥,但他是吳萍的丈夫帶來的,法輪功又對所有人都開放,我也不好說什麼。

第二天,也就是我被抓前一天,我們又去另一個功友家交流,那人照樣跟著,我們在一起念《精進要旨》,他讀得結結巴巴的,我想他是新學的,也正常。

這時張強一問,我就猜一定是這個人有問題。我去過那麼多地方,張強知道的只有他在場的這兩次,不是他搗鬼是什麼?

但密探的話是不便用作法律證據的。張強說李力、吳萍和她丈夫都交待了, 用他們的證詞就可給我「定罪」,我請他出示他們的證詞,他卻拿不出來。

幾天后張強手裡拿著幾張紙,如獲至寶在我面前晃著說:「曾錚,我看你這回還有什麼可說!你敢說這不是你寫的?」

他手裡拿著的是我寫給公婆的那封信,頁眉上有亂七八糟一大堆技術術語,顯然是通過電子郵件發送時被公安部門從網上截獲的,信的後面赫然是我的名字。

我在心裡暗暗叫苦,也不知是哪個功友的傑作,將這封信往外發連名字都不知替我刪掉。那時許多煉功人只知道不怕被抓,沒認識到「人民警察」沒把我們當「人民」對待,根本沒有安全和防護意識。

我也不想再否認。張強得意洋洋說道:「『我不說 !』這回也說了吧?出去 一個月長本事了!文章上了互聯網!早知道不放你出去!」就這樣,我的「罪名」總算定了下來。

半個多月後一晚,我又被叫到提審樓。

這次「提」我的是一個我從沒見過的科長。一見面他就跟我說,他並不想提審我,只想跟我像朋友一樣聊聊天。

他辦公室的窗台有一尊佛像, 他對佛教的事懂得很多。他承認他所見過的法 輪功學員,個人修行都修得很好,在那麼短的時間都放下了修行之人該放下的一切,很了不起;他困惑的是,佛家既然講大善大忍,為什麼你們不能像大地一樣默默承受陽光雨露,又承受垃圾糞便,將一切都化作營養,滋養大地欣欣萬物呢?

我說,我跟您交換一下我對「忍」的理解吧。 「忍」有不同的層次和境界, 剛開始修煉時,如果有人打我,我可能心裡氣,可是想自己是一個修煉人,要 「打不還手,罵不還口」,所以我「忍」了,沒有發作,但心裡那口氣憋著, 好長時間都緩不過來:「他憑什麼打我?」

修了一段時間後,我的境界提高了,心胸開闊了,再遇到有人無緣無故打我,可能樂呵呵一笑就過了,真能一點也不當回事。

再過段時間,又有人毫無道理惡狠狠打我,我雖然還是不生氣,但這人打我卻會給他自己造業,對他的生命是不好的,出於對他的善念和責任心,我要告訴他打人是不對的,應該改正,否則明天說不定他就去打別人。這就是不同境界的「忍」。

他想了想,又問:「修煉的人不是都不計名、不計利嗎?你們老師為什麼在『取締』後要給中央和國務院寫信,替自己辯解?那他不是還是在乎他的名嗎?」

我給他講了個故事。宋朝文學家蘇東坡與一位禪師是好朋友,他們經常在 一起鬥機鋒。有一次蘇東坡問禪師:「你看我像什麼?」禪師答曰:「我看你像一尊佛。」蘇東坡說:「我看你像一堆臭狗屎。」禪師微微一笑,並不動怒。蘇東坡想今天可贏了他,高興地回家了。

回到家裡轉念一想:哎喲不好,我被他罵了!他說他看我像一尊佛,是說他心中有佛,所以看別人皆是佛;而我呢,不是因為自己心中有臭狗屎才會看人家也是臭狗屎嗎?

講完這個故事,他不解望著我,然後笑了起來:「好,你罵人,你罵人不帶髒字,你罵我是臭狗屎。」

我也笑了,說我不是罵你臭狗屎,只是告訴你這個道理。正因為你還有計較自己名聲的心,你才以為我們老師寫那封信是想替自己辯護,其實不是,他早已沒有那個心。

後來他又問了許多法輪功的問題,我們一直聊到凌晨兩點。臨走時他告訴我,你現在名聲可大了知道嗎?北京市一級的領導都知道你,將你內定為骨幹中的骨幹,遲早要抓你。

我問他為什麼將我定為「骨幹」?我在法輪功學員中只是很普通的一員,連個輔導員都沒當過。

他沉吟良久,終於找到答案:「因為你的思想。」 我笑問:「法律有制裁人思想的嗎?」 他也笑了──為自己無意間一語道破中國法律的「天機」。

躍升二板飯勺在握

這次的拘留所生活與前兩次不同,讓我非常苦,原因是我被當作「頭目」 而被「孤立」起來。我人還未到拘留所,他們就將裡面的人員調動,東一筒六所的所有法輪功學員統統調到其他牢房,好將我與其他人「隔離」。

牢房裡只有我一個法輪功學員,其他那些人動不動就會為一口水半句話吵得不可開交,甚至大打出手,牢房的氣氛非常緊張,讓我日子非常難過。

幾天后,我突然莫名其妙從睡地板的待遇連跳數級,成了牢房裡一人之下, 其他人之上的「二板」,手握發飯、發水大權。好像還從來沒有哪個法輪功學員有如此高「級別」的待遇。這是怎麼回事?得從牢房的頭板文新講起。

三十六歲的文新,是一家中學的會計,與出納合謀貪污公款四十多萬,被判十四年有期徒刑。我進去時她已在裡面待了快一年,正等著二審上訴結果。

文新是整個拘留所裡非法輪功學員中唯一的大學生,非常心高氣傲。她從不認為貪污公款有什麼不對,技術上處理得也很仔細,被捕後口咬得很緊,推得一乾二淨,無奈出納抗不住都招了。不甘服輸的她始終咽不下那口氣,心理 上更不願接受長達十四年的刑期。

因為絕望和不甘,她的心理開始變態。她私立許多苛刻的「細則」來滿足她變態的潔癖,折磨他人。我看得出她本性並非真那麼惡毒,但她相信如果在這種地方不夠狠,就得反過來受別人欺負。她規定開水龍頭不能用手指,須用 手背或小臂;擦地遇到她的鞋絕對不能直接用手挪開,須用手背輕推;嚴分坐與睡的位置,撤板以後也不許坐亂了。這麼一來,每個人等於在坐牢中牢,能待的地方只剩自己屁股下那一塊「板」了。誰要是不小心將這些「細則」忘了, 她立刻將人罵個狗血淋頭。

我進去後沒幾天,原來的二板和三板打架,管教將她們都調走。按常理該升二板的四板卻抵死不肯,五板也不肯。因為挨著文新坐或睡都像挨著火藥堆一樣危險,隨時都有不小心碰到她而挨罵的可能。

於是四板和五板兩人一起向管教力荐讓我當二板,說是煉法輪功的脾氣好, 能忍,只有我當二板才能減少牢房的矛盾。

我便莫名其妙當上二板,擔當起發飯、發水的大任。每次「白菜游泳」 或開水來了,所有人的眼睛都直勾勾盯著我的手,看我給誰多發了,給誰少發了。我誰也不看,只管盡量發平均就是。

幾天后,文新終於忍不住,直截了當教我該怎麼發:發菜時將稠的先撈到我和她的碗裡,然後將湯倒給其他人,最後剩下那點稠的務必再全部倒回她碗裡。奧妙何在呢?萬一湯裡有點肉末什麼的,就全在這裡了。水呢?別給她們發那麼多。她們把熱水喝完了,我拿什麼洗頭、洗臉、洗屁股?

牢房只供應飲用的水,關在裡面的人一年四季都只能用涼水洗澡。而文新一直苛扣其他人的飲用水,一天用熱水洗三次屁股。

我告訴她我不能這麼做,也告訴她吃虧是福,佔了不該佔的便宜要失德。她似乎還想拉攏我,所以表面上沒跟我發作,卻從此動不動就摔盤子摔碗作臉作色的。我只當沒看見,該怎樣還怎樣,她又將氣撒在其他人身上。三板白玲就是首當其衝的受害者。

處子被判賣淫

白玲小巧玲瓏,是個傣族姑娘,因為賣淫罪進來,也在裡面待了快一年。她能做到三板純是時間熬出來的。

她成天有點神經質地笑著,好像腦筋受過什麼刺激。但她從不欺負人,還很喜歡幫助人。習慣文新潔癖統治的她發現我居然不嫌棄她,願意讓她幫我遞遞衣物之類時,簡直受寵若驚。因為我不嫌她髒,她死心塌地崇拜我。

跟她在一起的時間長了,我問她為什麼跟她同樣罪名的人都只判半年婦教, 而她居然待了快一年還在裡面呢?

她還是那樣神經質地笑著,給我講了一個讓我笑不出來的故事。

一年前的春天,她到北京旅游,穿著一身漂亮的傣族服裝走在街上。聽見有個聲音熱情地招呼她,她轉過身去,看是一個四十歲左右騎著自行車的陌生男子。這男子跳下車,問道:姑娘,你是雲南什麼地方來的?她說了什麼地方。 男子說那正是他當年上山下鄉插隊的地方!一晃這麼多年過去了,姑娘這身衣服讓他看著好親切,要求可否一起聊聊?

她答應了,他們就坐在路邊的街心花園聊天。男子說起當年在傣鄉插隊的事情,他們談得非常投機。

正當聊得火熱時,一個警察過來二話不說就以搞色情活動為由將他們都抓到拘留所。

她在拘留所被屈打成招,承認自己向那個男子賣淫,被判了半年婦教。

她被送到「婦教所」「勞動改造」兩個月後,她參加婦教所組織對所有婦教人員的體檢,主要是查她們有無性病。檢查的結果顯示她居然還是處女!

婦教所將她退了回來,請提審重新審理她的案子。

處女被判賣淫,使她的提審出了個大醜。提審惱羞成怒,發誓要找出她的錯處。

功夫不負有心人,他終於查到白玲四年前曾因偷渡罪而被公安局處理過。 有「前科」 就好辦了!他就根據她的「前科」將她的半年婦教改判兩年勞教。

她聽到消息時尋死覓活,後來別人告訴她可以起訴。勞教和婦教的決定都 由一個隸屬於各區黨委的「政法辦」機構作出,根據行政訴訟法,民也可以告官。她只有小學文化,自己勉力寫了起訴書,好容易捱到法院開庭,結果還是維持原判!

從法院回來路上,她又試圖跳車自殺,令管教大為惱怒。從此她被視為拘留所的問題人物,管教認為她的神經有毛病,別人吵架沒事,她卻曾因吵架被 「連上」游監示眾。

「連上」這種刑罰,是將人的兩手用鐵鏈分別緊緊銬在兩個腳踝上,使人只能像動物一樣彎著腰,四肢一起在地上行走。 「遊監」是由管教押著,到每個監室去向所有的人說我犯了什麼錯誤,以後再也不敢了云云。我想起上次在拘留所見過一個人被這樣遊監,當時她的臉憋得通紅,完全看不出模樣,所以我不知道那個人就是她。

講完故事她還是那樣神經質地笑著,頗得意地告訴我法院開庭時她在原告席,判她勞教的「政法辦」卻是被告。她說她還要向中級法院上訴。她說著這些時,許多人在一邊冷笑,不知是笑她痴,還是笑她迷。

奪權之戰

文新撒氣的第二個目標是四板楊杰。

楊杰是因挪用公款炒股票一類經濟問題進來的,有一天我與她聊到各自的家庭,她突然流淚說,你知道我父親曾對我說什麼嗎?他說:「我就看著人民幣上的四個老頭親!」

「什麼叫人民幣上的四個老頭?」

「百元大鈔上不是有四個人頭像嗎?他就知道錢!……」

我慢慢給她講起法輪功的道理,她流著淚聽得入迷。幾天后,楊杰對我說, 她想開了,知道人應該為何而活,她這次的牢沒有白坐,她也要煉法輪功。

文新將一切看在眼裡,妒在心裡,沒事就找碴,但漸漸有些人不買她的帳, 還有人動不動就說:「曾姐,你是研究生,你真有學問,比有些大學生強多了!」

要依照文新往日脾氣,不知都發作幾回了,但這回因為她吃不准我與管教 的關係,所以一直壓著怒火。她看我升得那麼快,以為我有什麼「托兒」呢。

五月中旬一天,拘留所一下子抓進來二十多個法輪功學員。這些人進來後都不說姓名,弄得管教大為光火。拘留所早就人滿為患,只有讓這些人說出姓名,遣回原籍關押,這裡的警察才能少擔些責任。

為了這二十多個法輪功學員,各牢房頭板被管教找去連夜開會,面授機宜讓他們說出姓名。文新看出機會,趁機向管教進了一些不知什麼讒言。

楊杰很快被管教找去談話,回來她就開始收拾東西,原來管教要將她調走。在拘留所,調換牢房是一種主要的懲罰手段,因為被調到新牢房的人哪怕原來是頭板,也得從末板做起,而末板理所當然得受所有人的欺負。

楊杰邊收拾東西邊氣憤地說:「這法輪功我還學定了!上別的屋我跟別的人學!哪個屋沒有法輪功啊?誰愛告誰告去!有本事把我調出拘留所!」

楊杰剛走,管教又宣布將原來倒數第三板汪雁提拔上來當二板,我當然就順次降為三板。

汪雁是個吸毒犯,生於一個高干家庭,父親是中央軍委委員,八十年代中國部分開放市場,實行市場經濟和計劃經濟的「雙軌制」經濟,她和丈夫利用父親的地位和兩種經濟之間的價差,倒賣鋼材等緊俏物質,賺了不少錢,開的車是上百萬的卡迪拉克。後來她丈夫不知怎麼吸上了毒,她也跟著學會,夫妻倆把萬貫家產統統吸光,雙雙進了監獄。

汪雁的高幹父母狠下心腸不再認這個女兒,所以五月天別人都熱得穿短袖衫,她卻沒有夏裝還穿著厚毛衣。吸毒的人突然斷了毒時嘴特別饞,她一直在偷其他人的東西吃,牢房裡誰也看不上她,包括文新本來也是天天罵她。

這回她突然在文新的提拔下躍升二板,飯勺在握,立即揚眉吐氣,不用文新吩咐,就知道如何將該撈的都撈到她的碗裡,罵起底下的人來一點不比文新遜色。

官逼民反

底下人的日子變得比以前更糟。文新固然兇,好歹還要點面子;汪雁能從坐著百萬卡迪拉克出入中央軍委大院,淪落到拘留所偷賣婬女的饅頭吃,還有什麼臉面可要?

有一天不知什麼日子,來的菜不再是「白菜游泳」,居然是白菜煮豆腐,而且豆腐多到汪雁將她自己和文新的碗裡裝得不能再裝了,都還有多。

底下的人忍著氣,以為這回好歹可以分到一些剩下的,誰知汪雁想出一招絕的,將自己的洗臉盆拿來,將飯桶餘下的豆腐一古腦全盛進臉盆裡,然後才將菜湯倒入其他人的碗裡。

有人氣得沒動碗,有人沒敢表示什麼,端起菜湯就著幹饅頭啃著。這時剛好管教從門口經過,白玲放下飯碗,跑到門口大喊:「報告管教!我有急事!」

管教將白玲放了出去,沒多久就和白玲一起回來,大家的飯還沒吃完。白玲將汪雁盛在臉盆的一大盆豆腐和自己什麼內容都沒有的菜湯碗指給管教看。

那時剛好拘留所展開打擊「牢頭獄霸」的活動,文新和汪雁趕上這個風口, 被抓了典型,管教讓她們倆立即收拾東西走人。

文新在此待的時間頗長,連搶帶騙的東西不少,好一陣才收拾就緒。臨出門最後一分鐘,她突然將我拉到洗手間,低聲說:「能將你的通信地址告訴我嗎?」

她在我面前一直擺出一副傲慢的「頭板」架式,這時一反常態這樣低聲哀告,倒讓我有些意外。我遲疑著問:「你有紙筆嗎?」

「不用,我能記住,你說吧,快點!」

我不禁有些佩服她的「臨危不亂」。她當了那麼長時間「壓在人民頭上作威作福」的頭板,眼看就要發配別的牢房去當末板,還能那麼快地拉下面子為日後打算。她知道不管她曾怎樣待我,關鍵時刻萬一有什麼事情求我,我一定 會幫她。我告訴她我的地址,她努力記在腦裡,在其他人幸災樂禍的神情中, 抱著鋪蓋卷離開了。

文新和汪雁走後不久,楊杰又回來。原來白玲她們知道從不讓法輪功學員當頭板,因此竭力要求管教將楊杰調回來做頭板,仍讓我做二板。東一筒六所是拘留所裡打架最多的一個牢房,一直讓管教頭痛。這回難得所有人一致推薦楊杰,管教便依了她們。

楊杰上任後,第一件事便是宣布所有那些文新訂的規矩統統作廢,今後牢房從頭板往下,所有人一律一視同仁,任何人不得多吃多佔少干活,大家都向法輪功學員學習。

那天牢房的人快樂得像過年一樣,好幾個小女孩在板上手足舞蹈,慶祝牢房裡不再有禁區。

當晚,楊杰便安排我與她一起值班,開始跟我學煉法輪功的動作。

我花了三個晚上教會她動作,白天則利用頭板手中掌握著筆的權力,在一 本不知是誰留下的英語書空白處將我記得的法輪功短文都寫下來,楊杰有空就看,其他幾人也跟著看。東一筒六所就這樣不到一個月內,成了法輪功的「天 下」。

最後通牒

一個月的拘留期到了。從「取締」開始,拘留所來來往往不知關過多少法輪功學員。我第一次進來時警察告訴我有二百多人,到那時至少是兩倍於這個數,年齡最大的已八十三歲了。

一般法輪功學員都是關一個月就放了,雖然遇到開人大會等特殊情況也曾超期到四十多天,但整個崇文區還沒有判勞教的。所以到了五月十二日我的拘留期滿那天,同監的人一早就替我盼著,看什麼時候會放我,有人則央求我將衣物留給她們。

我把能留下的東西都分給她們,收拾好小包,就跟她們一起等著。

從早上一直等到天黑,都沒有動靜。

第二天、第三天、第四天……,時間忽然變得那麼漫長。

等到七八天左右吧,終於聽到管教在牢房外叫我的名字。

我被帶到律師會見室,看見那個我給朱鎔基寫信後被叫到派出所時見過的 「局領導」在裡面等著我。

他說,你愛人跟我一起來的,就在拘留所門口,可惜不能進來,託我問候你。他繞了幾個圈子後說,只要我口頭承諾出去後不上天安門,他就有權力將我放出去。還說你出去後天天在你們家煉功,從炕頭煉到炕尾我都不管你,只是別去天安門。

我猜想這可能是先生費了很大的勁替我爭取來的「最後通牒」。不過我拒絕了,告訴他我不能承諾任何事情。

他沉默一會才又問:「如果你被勞教了,你怎麼看這件事?」 「任何事物的誕生都是有代價的,我被勞教就是代價之一。」

他衝口問道:「那為什麼偏偏是你呢?!」

我輕輕地說:「我願意。」

遣送勞役

兩天后我再度被叫到律師會見室,兩個崇文區「政法辦公室」的人帶來了 對我的勞教決定。勞教票上寫著:「曾錚在 2000 年 4 月間利用國際互聯網為 『法輪功』邪教組織鳴冤叫屈,煽動抗拒法律實施……判處勞動教養一年……如不服本判決,可在接到通知書後六十天之內,向上級主管機關申請行政復議。」

三天后,也就是 5 月 26 日,剛起床還沒洗漱,就听見有人在筒道裡尖利地叫:「曾錚!收拾東西走人!」

牢房的人面面相覷:剛接票三天就送走?這在拘留所又是史無前例的。依慣例,只要申訴、起訴、上訴的過程沒走完,就不往勞教所或監獄里送。文新和白玲都在這裡待了快一年,就因上訴程序沒走完,一直在這裡押著,而我已 明確提出我要申請複議。

拘留所里人色混雜,各有各的想法,有人怕到勞教所或監獄後要服苦役, 所以明知起訴無望,也用這種辦法拖延時間;有人則覺得拘留所坐板枯燥無味,刑期長的下去後有機會減刑,所以巴望早點下去。但什麼時候能下去,卻由不 得自己,一般最快也得兩三個月。

三號被灌死

到了收押室,我意外見到久違的尤敏。她從一月底去天安門打橫幅被抓後, 就一直被關在這裡,剛絕食十一天,瘦得不成樣子,也被判了勞教。

我們站在收押室外等著其他人辦手續。一個二十多歲因賣淫進來,將與我們一起送去勞教的女子怯生生叫尤敏:「你知道嗎?三號死了!」

「死了?什麼時候?怎麼死的?」

「拉到醫院灌食時死的。」

她們說的「三號」是一個法輪功學員,就是半個多月前進來不願報姓名那二十多個法輪功學員之一。因為沒有姓名,她們被編成「一號」、「二號」、「三 號」等。她們絕食抗議被抓,「三號」絕食到第十二或十三天時,被拉到醫院灌食就沒再回來,到死時都沒人知道她的名字,只知道她四十五歲,來自黑龍江。

後來的統計資料顯示,在800多名迫害致死案例中,有10%的人死於強制灌食。在許多拘留所或勞教所,灌食成了折磨人的另一種方法,灌食的目的不是為了讓你生存,而是為了讓你難受、讓你放棄。讓毫無醫學知識的犯人將粗大的膠皮管從你的鼻腔任意拔出插進,或者干脆將管子一直插在你鼻子裡,什麼時候想灌就灌你一家伙。王儉就曾被灌得鼻腔破裂,流血不止。

廣州黃埔戒毒所為了逼法輪功學員放棄,甚至把洗潔精、洗發水等刺激性的化學物品強制灌入法輪功學員的胃裡,造成被灌者不停嘔吐,痛苦無比。

在北京平谷縣看守所被灌食致死的龔寶華生前與女兒的合影(明慧網)

610辦公室

辦完手續,我們一人卷著一床舖蓋,拎著一包隨身衣物,被塞進囚車,除了四個法輪功學員外,還有五六個其他犯人同車。

囚車呼嘯著出了拘留所,向著郊外駛去。大約一小時後,我們來到戒備森嚴的「北京市犯罪人員遣送處」。 不管是判刑的還是勞教的,都要經過遣送處,再分流到各個監獄或勞教所。

觸目驚心的「犯罪」二字,讓我十分不舒服,陰森森的氣氛,比恐怖電影還讓人壓抑。如果說人間有地獄,那麼應該就是這裡。從小到大,一路當著「三好學生」、「優秀團員」、「黨員」、「保送研究生」,我怎麼也想不到自己有朝一日會成為「無產階級人民專政」的對象。

經過重重關卡後,囚車在一座大樓前停下來。押送我們的警察拿著厚厚一摞資料進樓,我們被責令原地待命。

十幾分鐘後進樓的警察出來了,讓判大刑的下車,勞教的留下。

「判大刑」指的是觸犯刑法,經過法律程序,被法院判處有期徒刑的人,是刑事犯,按中國大陸的話講,屬於「敵我矛盾」,被判「大刑」的人要「勞動改造」,簡稱「勞改」。

而勞教只是一種行政處罰,不經過任何法律程序。勞教理論上是由隸屬於市政府的「勞教管理委員會」決定,實際上則是由隸屬於區黨委的「政法辦」下達,屬於「人民內部矛盾」,同樣是被強制勞動,名詞卻叫「勞動教養」,簡稱「勞教」。而對法輪功學員的勞教決定,實際上是由「610辦公室」作出的。

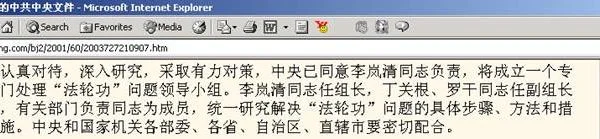

鎮壓法輪功前夕的1999年6月10日,中共中央成立一個「處理法輪功問題領導小組」,由李嵐清、羅干等人負責,其下設立「610辦公室」,專門對付法輪功。「610」便是6月10日之意,這個不具法律依據的「辦公室」,最高機構常設於中共中央政法委員會,鎮壓後升級為正部級單位,性質上與德國納粹的「蓋世太保」、前蘇聯的「克格勃」和中國文化大革命時期的「文革小組」十分相似,從中央到地方各級都有。

中共對海外否認610的存在。此為中共官方網站公開提及610。(煙臺市科協網站)

各級「610」機構數以萬計,專職兼職工作人員達百萬人。它的權力和運作跨越各級黨政、法律系統而自成體系,職能是「指導和協調公、檢、法、司法、安全各部門偵查、抓捕、起訴、審判等處理法輪功工作的一切活動」,直接掌握法輪功學員的生殺大權,法輪功學員從此被打入另類,只歸「610」管,完全喪失憲法和其他律法所保障的基本公民權利。

江澤民1999年6月7日在中央政治局會議上關於抓緊處理和解決“法輪功”問題的講話(《北京之春》2001年6月號)

中國的勞教體系建於中共建政初期的五十年代,當時是想強制中共建政那些遊手好閒手的「剝削階級殘余」進行勞動,將他們改造成「社會主義新人」。馬克思主義理論云:「勞動創造了人」,故而「勞改」和「勞教」體系都是依據「強制人服苦役能將人改造成好人」的理論基礎所建立。

後來勞教系統漸發展為處罰那些尚構不成犯罪的小偷小摸、打架斗毆、賣淫、吸毒等輕微罪行的體系。鎮壓法輪功後,這種勞教體系便成為迫害法輪功的主要工具,因為各大省市都有勞教所,又不須經過任何正常的法律程序,「方便」得很。

現行反革命

其實「改革開放」後,為了跟國際社會接軌,中國大陸的刑法已經用「危害國家安全罪」代替原來的「反革命罪」,但在許多人的意識中,「反革命罪」仍是存在的。勞教所的一個警察就曾對我們咆哮:「像你們這樣的,要在文化大革命,就是現行反革命!起碼判十五年大刑!現在才判你們一年勞教!夠便宜你們的了!」

最後這次在拘留所,張強曾按程序問我:「國家取締了法輪功你知道嗎?」「國家把法輪功定為邪教了你知道嗎?」

我說:「不知道。」他拍著桌子跳腳,以為我在故意氣他。

等他情緒稍微平復,我告訴他,第一,民政部取締的是「法輪大法研究會」,而非法輪功。法輪功只是一種功法,一種思想,而非一種組織,如何取締?第二,憲法規定公民有結社的自由,法輪大法研究會從中國氣功科研會退出後,有關學員曾多方奔走,向民政部、統戰部、人大、宗教事務管理局、國家體委、國家體育總局等機構都提出登記申請,但沒有一個地方受理,那憲法賦予公民的結社自由從何體現呢?

至於國家把法輪功定為邪教,更是無稽之談,「邪教」云云,是江澤民說的,是《人民日報》社論說的,若干年前《人民日報》不是還登過<將無產階級文化大革命進行到底>這樣的社論嗎?「無產階級文化大革命」進行到底了嗎?沒有;江澤民的講話和《人民日報》的社論是法律嗎?不是。

他不同意,非說定邪教有法律依據,我請他找出來。他和馬英兩人在提審室翻箱倒櫃,急得一頭汗,好容易才將「兩高」(注2) 懲治邪教的細則找出來。這個「細則」我早已仔細研究過,我請他從頭到尾仔細讀這細則,裏面出現過一次「法輪功」三個字嗎?沒有。他懲治邪教跟我們法輪功有什麼關系?

中共對海外否認610的存在。此為中共門頭溝區委610辦公室文件。(追查迫害法輪功國際組織網站)

可悲的是,中國有太多人不懂法律,當權者利用這點堂而皇之玩了一次偷天換日的把戲。他們先是用《人民日報》來發個社論,說「法輪功就是邪教」,然後再由人大通過一個懲治邪教的法律實施細則,這樣一來,很多人都誤以為鎮壓法輪功已有法律依據。

也難怪,在中國這樣一個黨指揮一切的國度,老百姓早知法律沒有多大用處;以前共產黨號召大家一切要聽從黨時,曾喊一句口號:「黨指到哪兒,咱打到哪兒」,五六十年代的許多黨員和群眾真是這樣做的。八十年代後,人們漸對共產黨失去信任,這句口號不知被哪個天才改成「黨打到哪兒,咱指到哪兒」。

以前還有一個故事,說有個人射箭,回回都是十環。旁人請教他訣竅何在,他答曰:「先將箭射出,然後再畫靶心。」

今天中共統治下的中國,不就是這樣的嗎?先決定要整治法輪功,再一個一個去制定所謂的「法律」。從某種意義上講,許多老百姓「不懂」法律很明智,這樣的法律,懂它何益?

等判大刑的都下車後,囚車調頭往回開。押送的警察解釋,這裡要進行改革,從現在起要將大刑的和勞教的分開,等新建的勞教人員調遣處籌備好,再送我們下去。

就這樣,我們又回到拘留所待了六天。

後來我才知,因為北京市那次判了太多的法輪功學員勞教,原有的調遣處裝不下,不得不新建一個,專門用來對付法輪功。殘酷的鎮壓進一步升級。

(待續)

注:

1、倒卖:利用职权在「计划体制」内低价购买紧俏物质,再高价在「市场体制」内出售。

2、 两高:最高人民法院和最高人民检察院

曾錚與女兒1998年5月攝於北京八大處公園。

Truth saves lives. Please support! 👇 真相能救命,敬請支持!👇

🌺Donate 捐款贊助: https://donorbox.org/support-inconvenient-truths-by-jennifer-zeng

🌺Membership 註冊會員:https://bit.ly/3biCEk5

🌺Bitcoin 捐款:bc1qlkkvwyvw96x3xx6jgzkhlnnv0nv3d9vm078vfd

㊙️Website 網站:https://www.jenniferzengblog.com/

㊙️English Channel 英文頻道:https://www.ganjingworld.com/s/OJ41DveMZr

㊙️Chinese Channel 中文頻道:https://www.ganjingworld.com/s/aWRQXgBgvv

㊙️LBRY.tv: https://lbry.tv/@InconvenientTruths:c

㊙️Rumble: https://rumble.com/c/InconvenientTruthsbyJenniferZeng

🍀X/Twitter 推特:https://twitter.com/jenniferzeng97

🍀FB Page臉書: https://www.facebook.com/jenniferzeng97

🍀SafeChat帳戶: https://safechat.com/user/1341871762892058624

🍀Gab: https://gab.com/JenniferZeng

🍀MeWe: https://mewe.com/p/inconvenienttruthsbyjenniferzeng

👉Jennifer’s Bio 曾錚簡歷:https://www.jenniferzengblog.com/about/